生明恒一郎:ジャズミュージシャン必見!音楽専門クラウドファンディング・レーベルとは!?

コロナ禍を経て一般にもだいぶ浸透した「クラウドファンディング」。

実はその発祥はニューヨークのジャズシーンで、そこから多数のグラミー賞アーティストが誕生しているんだとか。

今回はその原点である「アーティストシェア(Artist Share)」のインターンとして現地で学び、自身も日本で唯一のクラウドファンディング・レーベル「TWIN MUSIC」を設立した生明(あざみ)恒一郎さんにお話を伺いました。

クラウドファンディングのシステムや可能性を知る事で、生計を立てるのが難しいジャズだからこその「ビジネス構築」や「ブランディング」が可能になるかもしれません!

『音TOWN』(おんたうん)は、『音楽“と”生きる街』をコンセプトに、(プロアマ問わず)音楽家がより生きやすくなるために、主に音楽以外の有益な情報をお届けしています。 →詳しくはコチラ

この特集は、音楽業界を陰で支える企業の経営者さんや、各分野のエキスパートをご紹介するコーナー。経営理念やノウハウ、専門知識から、何かしらの“学び”や“ご縁”が生まれれば幸いです!

この記事を読むと役に立つ人は!?

・フリーランス・個人事業主の音楽家さん(主にジャズ・フュージョンのミュージシャン)

・クラウドファンディングを活用してみたいけど、イマイチ仕組みがよく分からない方

・音楽(ジャズ)業界の裏方・マネジメント側に興味がある方

読んだらどんな良い事が!?

・クラウドファンディングや資金調達、ミュージックビジネスの仕組みが分かる

・セルフマネジメント、セルフブランディングの必要性が理解できる

・音楽(ジャズ)業界の現状や今後の可能性を知る事できる

メジャーレーベル勤務からアメリカ留学、そして起業へ

<「ツイン ミュージック合同会社(TWIN MUSIC)」のトップページ>

藤井:はじめまして。

今回は、昨年末に『音TOWN』で取材させていただいた茅野嘉亮さんの立ち上げたプロジェクトが、生明さんの会社「ツイン ミュージック合同会社(TWIN MUSIC)」のクラウドファンディングを利用したものだったという事で、茅野さんのご紹介でこうしてお会いする事が出来、嬉しく思っています。

まずは簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。

生明:こちらこそありがとうございます。

私は早稲田大学出身で、藤井さんも在籍されていたビッグバンドのサークル「ハイソサエティ・オーケストラ」(通称「ハイソ」)でドラムを担当していました。

今も社会人ビッグバンドなどで演奏活動を続けています。

卒業後は大手レコード会社のBMG JAPAN(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)に入社し、営業や宣伝部門を経て、2004年、ジャズの制作プロデューサーとなりました。

1980年代に20万枚を超えるヒットを出しているジャズシンガーのマリーンさん、元T-SQUAREのサックス奏者として有名な本田雅人さんによる「マリーンmeets本田雅人B.B.Station」や、ハイソの先輩である吉田治さん(サックス奏者/渡辺貞夫ビッグバンド・サザンオールスターズサポート etc.)にリーダーをお願いした「バトルジャズ・ビッグバンド」(2006年〜2010年)などが私の企画・制作の一例ですね。

その後、以前から興味のあった「ジャズの作品制作に特化したクラウドファンディング」を学ぶために退社し、アメリカ・ミネソタ州の「マクナリースミス音楽大学」に留学。

ミュージックビジネスを専攻しました。

在学中は数ヶ月間、インターンとして、後ほどお話しさせていただく「アーティストシェア(Artist Share)」で働きながら学び、帰国後の2014年、ユニバーサルミュージックに入社。

2016年には独立して、アメリカで学んだノウハウを生かし、ジャズ・フュージョンに特化した、国内唯一のクラウドファンディング・レーベル「ツイン ミュージック合同会社(TWIN MUSIC)」を設立しました。

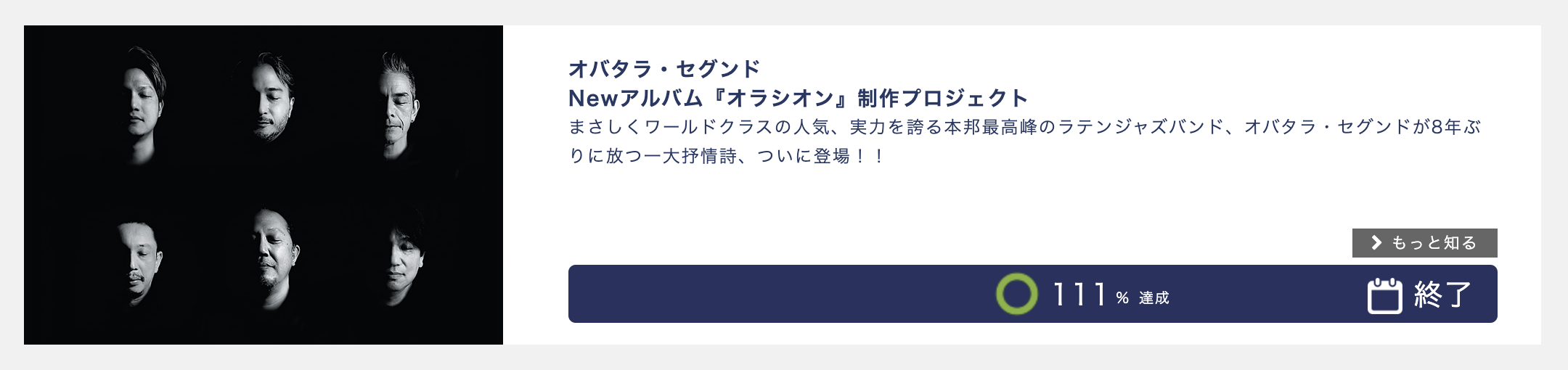

弊社のクラウドファンディングでは、『音TOWN』でご紹介いただいた茅野嘉亮さんの他、熱帯JAZZ楽団、ラテントロンボーン界の帝王・中路英明さん、ザ・チック・コリア・エレクトリック・バンドやゴードン・グッドウィンズ・ビッグ・ファット・バンドのメンバーとして有名なエリック・マリエンサル氏をゲストに迎えたラテンピアニスト、野口茜さん(故人)によるアルバムのプロジェクトなどを立ち上げ、中でも中路さんの「オバタラ・セグンド」はレーベルの所属アーティストになっていただいています。

藤井:素晴らしいご経歴! ちなみに僕の最終学歴は高卒で、日本で大学には通っていなかったんですけど、いわゆる傭兵・外人部隊とでも言いますか(笑)、大学1,2年にあたる歳の頃、ハイソのお世話になっていたんですよね。

本田雅人さんは、僕も高校時代からT-SQUAREのファンで、ライブにも足を運んだ事があります。

「バトルジャズ・ビッグバンド」も、僕と同年代の優秀なジャズ・ミュージシャン、友人も多く参加していたので、印象に残っていますよ。

「ミュージックビジネス」「アーティストシェア」での学びを生かして

<「アーティストシェア(Artist Share)」の本社が入っているビル(ニューヨーク)/生明さんご提供>

藤井:こんな面白い企画を担当していたなかで、安定していた会社員を辞めて渡米するって、なかなかに勇気がいると思いますし、相当なパッション(情熱)がないと出来ないんじゃないでしょうか。

生明:2009年頃からですかね、日本でもアメリカでも大手レコード会社では、ジャズで新しい企画・制作をしたり、新人発掘に投資するような機会がほとんどなくなってしまったんですよね。

ロックやヒップホップなどのポップスの世界は、一部のアーティストがミリオンセラーになって、その利益を元手に新人発掘を行うんです。

ジャズではミリオンセラーなんてほぼないので、(結局赤字になるから)新しい事をやらない、やれないという状況ですね。

藤井:先輩ミュージシャンから、「ジャズは5,000枚売れれば大ヒット」だと聞いた事があります。

ポップスとは桁が違いますよね…

生明:時代の移り変わりと共に、ジャズで売れるのは一層難しくなってしまいました。

マイルス・デイビスやジョン・コルトレーンといった、一般人でも知っているようなレジェンドのCDの再発売とか、過去のアーティストや作品のみの「◯枚組ジャズ全集」のような企画物しかリリースされなくなってしまい、「このままでは新しいアーティストや作品が生まれないのでは?」という危機感をもったんです。

一方、アメリカ・ニューヨークでは、2000年にクラウドファンディングの機能をもったレーベル「アーティストシェア(Artist Share)」が設立され、日本のブルーノート東京などでも公演を行っているクリス・ポッターや、日本でもファンの多いマリア・シュナイダー、故ボブ・ブルックマイヤーなどの作品をリリースし、グラミー賞のノミネートや受賞作を連発していたんですよ。

「このシステムを学び、日本に導入する事ができたら、国内のジャズ業界の発展にも貢献・寄与できる!」

と考えたんです。

藤井:渡米されたのは40歳くらいでしょうか。

アメリカだと、一度社会に出てからまた大学に戻ってバチュラー(学士)、大学院に戻ってマスター(修士)やドクター(博士)を取得し、さらにキャリアアップというのも珍しくないですけど、日本では珍しい気がします。

「ミュージックビジネス」という学科も、日本ではレアですよね。

過去の『音TOWN』のインタビューでも何度か話題に上がっていますけど、日本の音大で「ビジネス」は教えてもらえないところがほとんどだと思います。

本来はとても重要だと思うんですけどね…

井出慎二:「サックス奏者 兼 宅建士/賃貸管理士」という生き方

(参考:一般大で良かった!?個人事業主になる覚悟)『音TOWN.Biz』

※フリーランスの音楽家さんに役立つ「お金」(税金・ビジネス etc.)の情報を発信しています♪

生明:私の通った大学では、私のように「専攻」ではなく、「メインは演奏(パフォーマンス)で、副科でミュージックビジネスを学ぶ」スタイルの学生が多かったです。

将来的に裏方・マネジメント側ではなく、演奏家になるとしても、ミュージックビジネスを学んでおく事で「セルフ・マネジメント」が出来るようになりますよね。

おっしゃる通り、日本ではミュージシャンが「音楽以外のビジネスの部分」を学ばない(学校は教えない)傾向が強いので、例えば「TWIN MUSIC」の「CDの原盤権、アーティスト写真やジャケット写真の著作権もアーティスト本人が持つ事ができる」というメリット、強みがなかなかうまく伝わらないのが歯がゆいところです。

メジャーレーベルに所属出来るのはもちろんメリットもありますが、そもそもよほど売れるアーティストでないと契約してもらえない、CD制作をしてもらえないですし、たとえ自作の曲であっても、レコード会社側が権利を持っている場合は自由に演奏する事すらできないんですよ。

藤井:ビジネスを学んでいれば、権利上のメリットやデメリットなどを理解して、取捨選択ができるようになりますよね。

僕もご指摘のような理由から、2016年にリリースしたリーダーアルバム「Lullaby of Angels」は自主制作にしました。

ジャズやフュージョンの場合、メジャーよりもインディーズ、自主制作のほうが相性が良いアーティストも多いのではないでしょうか。

当時、僕はクラウドファンディングをよく知らなかったので、全額自分のお金で制作したんですけど、「TWIN MUSIC」を知っていたら絶対に利用させていただいていたと思いますね(友人のプライベートスタジオ・宅録を利用しても100万円くらいかかりました)。

クラウドファンディングの元祖はジャズ!?

<「アーティストシェア(Artist Share)」のトップページ/スライドで、グラミー賞のトロフィーを持ったマリア・シュナイダーなどが出てきます>

藤井:ところで、ここ数年でクラウドファンディングが日本でもだいぶ浸透したのはなぜなんでしょうか。

生明:良くも悪くも、コロナ禍の影響が大きかったのではないでしょうか。

クラウドファンディングそのものが認知された事はプラスだと思いますけど、「コロナ禍で仕事を失ったミュージシャンや、経営危機に陥ったライブハウスの救済」のような形で、「アート」や「ビジネス」の面ではなく、「助成」や「寄付」の手段という印象が強くなってしまったのは、ある意味マイナスの一面と言えるかもしれません。

藤井:なるほど。

もちろん、それで救われたミュージシャンやライブハウスが生き残って現在も頑張れているので、トータルで見たらプラスだとは思うんですけど。

生明:あまり知られていないと思うのですが、2001年、世界で最初にクラウドファンディングのシステムを立ち上げたのは、「ジャズの音楽制作のため」の「アーティストシェア(Artist Share)」なんですよ。

藤井:そうなんですか!?

こんなに世の中に幅広く浸透したシステムの元祖・原点が、我々にとっては身近な(一般人にとってはマイノリティな)「ジャズ」からだったとは、結構な驚きです。

生明:「アーティストシェア(Artist Share)」のCEOのブライアン・カメリオ(“クラウドファンディングの父”と呼ばれている)はジャズ・ギタリストで、2012年には故ジム・ホールの来日公演でも演奏しているような素晴らしいミュージシャンなんですが、早い段階で「演奏だけでは食べていけない」と考え、プログラミングを学び、「アーティストシェア(Artist Share)」を立ち上げました。

藤井:「先見の明」や「ゼロから何かを生み出す想像力(創造力)」をお持ちの方なんですね。

『音TOWN』でもご紹介させていただいている「二足のわらじ」のお手本のような方じゃないでしょうか。

生明:アメリカには日本と違い、「ドネーション」(寄付)や「ファンドレイジング」(資金調達)という文化や考え方が根付いているので、「クラウドファンディング」のシステムが生まれやすかったのかもしれないですね。

藤井:日本にもベンチャー企業はありますけど、「出資」や「投資」が一般には浸透していないので(一部のお金持ちの経営者がやる事のようで)、小さなところから世界的な企業が生まれにくい構造な気がします。

生明:アメリカには自国で生まれた「ジャズ」という音楽・芸術があり、才能のある人に一般人でも投資や寄付をする文化や習慣があるので、ロックやヒップホップが主流になった昨今でも、

「こんな面白いジャズミュージシャン・アーティストがいて、作品を作りたいからお金を出して!」

とインターネット・オンラインで声をかけると、それなりに出資者が集まり、レーベルが(ビジネスが)成り立ち、それどころか、グラミー賞受賞作品がいくつも誕生してしまうのが凄いところですね。

藤井:先ほどお話ししていただいたように、「(コロナ禍での)救済」のような役割だけでなく、純粋に「日本でも優れたアーティストを生み出す・育てる」というような側面がクローズアップされて、「ジャズ(やクラシック)のようなミリオンセラーが出にくいジャンルだからこそ、コアなレーベル(会社)とファンでマーケット、シェアを守っていく・育てていく」ようになれば理想的かもしれませんね。

生明:おっしゃる通りです!

マネタイズが難しいジャズだからこそのクラウドファンディングの活用のススメ♪

<「ツイン ミュージック合同会社(TWIN MUSIC)」のトップページ>

生明:もう一つ、これは日本だけの問題ではないんですが、私がレコード会社に在籍していた頃と大きく変わってしまったのは、CDそのものが売れなくなってしまった事。

スマホやクラウドといったITテクノロジーの進歩により、「ストリーミング」が主流になるのが想像以上に早かったですね。

藤井:サブスクで月額1,000円程度、音楽は聴き放題、映画やドラマは見放題といった感じで、ソフト・エンタメにお金を使わなくなってしまいましたよね。

最近でも「昭和レトロ」が流行ったり、「アナログ盤」が見直されたりはありますけど、「ストリーミングがCDに戻って売れまくる現象」は起きない可能性が高いと思います。

正直「アーティストシェア(Artist Share)」のような、「ジャズに特化したクラウドファンディングの機能をもったレーベル」というだけでは、この先(特に日本では)難しいかもしれませんが、「ストリーミングのための音源制作」でも良いし、「普段は都内中心だけど、全国ツアーを行うための出資を募る」とか、例えば、「カメラが趣味でプロ級の音楽家が『音楽+写真』で作品を発表する」とか、クラウドファンディングにはCD制作以外にもまだまだ可能性はある気がしますね。

生明:過去には、日米を拠点とする女性ジャズアーティスト(ドラム:ジョーンズ満寿美さん/ベース:植田典子さん/ピアノ:宮本貴奈さん)が、ブルーノート・ジャパンプロデュースのお店「モーション・ブルー・ヨコハマ」(現在は閉店)でのライブ公演のために、お店側だけでなく、「TWIN MUSIC」のクラウドファンディングでも同時に集客して成功した例がありますよ。

このようなケースでは「目標金額」ではなく「目標人数」という設定(見せ方)にする事も可能です。

ライブ@モーション・ブルー・ヨコハマ with Special Guest Ryu Miho on April 21st (fri), 2017

藤井:自主公演でピアノトリオのように出演者も少ない場合、大きなライブハウスやホール公演などでは集客が大変ですよね。

毎日のようにライブをやっているお店の場合、一つの公演の集客だけ力を入れるわけにはいかないので、出演者頼りの面もあるなか、クラウドファンディングのような手段が身近にあれば、アーティスト側もライブハウス側もウィンウィンになるのではないでしょうか。

双方の生き残り・発展のために事業化できそうな気もします。

他にはどんな特長がありますか。

生明:先ほどもお話ししたように、日本ではまだまだクラウドファンディングは「助成」「寄付」のイメージが強いので、「アーティストが好きな音楽をやっているだけなのに寄付に頼っている」と勘違いされがちなんです。

そこで「TWIN MUSIC」では、「予約販売」という設定(見せ方)があるんですよ。

藤井:出資者側は「ファン特典の先行販売」、アーティスト側は「寄付集めだと勘違いされずに集客できる」ので、これもウィンウィンですね!

生明:他には、プロジェクトに参加してくださった方(お金を出してくださった方)は、ただページを見ているだけの方には入れないページで、例えばCD制作の場合、アーティストがアップしたメイキング動画などを閲覧可能になります。

藤井:なるほど。一種の「ファンクラブ(特典)」のようなものですね。

有名ポップスアーティストやアイドルの場合、レコード会社や事務所が全部やってくれますけど、一個人のジャズアーティストがこういったシステムを自分で構築するのは不可能に近いので、「TWIN MUSIC」を「自分流」に活用・カスタマイズする事で、個人やユニットでも、ファンとのコミュニティを作っていく事が出来そうな気がしてきました!

(※個人情報をしっかりと保護し、有料会員、無料会員でサイトの閲覧範囲を変えるシステムを作り、管理するのは相当大変です)

生明:さらに「TWIN MUSIC」は、例えば「CD制作のために100万円集めます」とか「現在達成率は50%で50万円集まっています」というような“生々しい”金額表示をオフにする事ができます。

CD制作の場合、プロジェクトにはミュージシャンの他、レコーディングエンジニア、デザイナーなどが関わる事になるんですが、フリーランスのギャラ(報酬)って相場がなく、金額(ランク)がまちまちですよね。

「100万円も集まっているのに、自分のギャラはこれっぽっちか!」みたいな変な“しがらみ”を起こさせないメリットがあります。

藤井:チャリティーコンサートや寄付の場合、「いくら集めてどこにいくら使う」は明確にしておく必要がありますけど、「音楽・エンターテインメント」(夢を売る商売)の場合、出資者(ファン)は「そのアーティストが好きだからお金を出す」「あまりリアルなお金の部分を知りたくない」とも考えられるので、「目標金額を見せない選択肢がある」のもアーティスト、ミュージシャンにとっては使いやすいシステムですね。

生明:音楽専門のクラウドファンディングは他にもあるのですが、レーベル機能を持ち合わせているのは「TWIN MUSIC」だけ。

また、私のような「ジャズ」「フュージョン」「ビッグバンド」「ラテン」好きの人間が、そのジャンルに特化し「日本でジャズという文化・芸術が衰退しないようにクラウドファンディング・レーベルを運営している」事で、他社のクラウドファンディングにはない共感や信頼をいただけているかもしれません。

当然の事ながら、ミュージシャンは「演奏の専門家」ですので、「クラウドファンディングはプロジェクトの紹介文など、テキストでの発信やプレゼンが難しい、面倒」と感じ、二の足を踏んでしまっている方も多いようです。

この点については、私がしっかりサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください!

細かい話になりますが、※手数料が15%(集まった総額の10%+購入者のクレジットカード払いの手数料5%)というのは業界最安値で、アーティストにとっては大きなメリットの一つ、利用しやすい一因ではないかと思います。

※手数料は2025年5月現在

「TWIN MUSIC」のクラウドファンディングの特長まとめ♪

・「ジャズ・フュージョン」に特化!

・CDの原盤権、アーティスト写真やジャケット写真の著作権もアーティスト本人が持つ事が可能!

・CD制作だけでなく、ライブの集客の他、さまざまな活用が可能!

・「目標金額」ではなく「目標人数」という設定(見せ方)が可能!

・「目標金額」の表示そのものをオフにする事も可能!

・「予約販売」という設定(見せ方)が可能!

・出資者にしか閲覧出来ないページの作成が可能!(ファンクラブ特典のような機能)

・「ジャズ・フュージョン」が大好きな代表者によるクラウドファンディングで、紹介文作成などではサポートしてもらえる!

・手数料が他のクラウドファンディングよりも安い!

藤井:正に至れり尽くせり!

お話にあったように、そもそもジャズからクラウドファンディングが始まっていて、その元祖の「アーティストシェア(Artist Share)」で学んだ唯一の日本人、生明さんがプロデュースしている「TWIN MUSIC」が、ジャズミュージシャン・アーティストと相性が悪いわけがないですよね。

むしろ「ジャズのようなマイノリティなジャンルだからこそ活用すべきシステムと言っても過言ではない」と感じました。

もっと多くの方が、ポジティブに、有益に「TWIN MUSIC」を利用していただけるようになると良いですね!

生明恒一郎 (Koichiro Azami)1970年生まれ。

1996年、BMG JAPAN(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社。

営業部門や宣伝部門を経て、2004年よりジャズ担当制作A&Rに就任、数々のヒット作を手がける。

退社後、米国マクナリースミス音楽大学音楽ビジネス専攻に留学。

卒業後、ユニバーサル ミュージック入社(2014年)、ジャズ担当制作A&Rの職務に復帰。

2016年、クラウドファンディングにもとづいた音楽専門のプラットフォーム、TWIN MUSICを設立。これまでに約40組のアーティストのクラウドファンディングを実施。

藤井裕樹/音TOWNプロデューサー

【株式会社マウントフジミュージック代表取締役社長・『音ラク空間』オーナー・ストレッチ整体「リ・カラダ」トレーナー・トロンボーン奏者】 1979年12月9日大阪生まれ。19歳からジャズ・ポップス系のトロンボーン奏者としてプロ活動を開始し、東京ディズニーリゾートのパフォーマーや矢沢永吉氏をはじめとする有名アーティストとも多数共演。2004年〜2005年、ネバダ州立大学ラスベガス校に留学。帰国後、ヤマハ音楽教室の講師も務める(2008年〜2015年)。現在は「ココロとカラダの健康」をコンセプトに音楽事業・リラクゼーション事業のプロデュースを行っている。『取得資格:3級ファイナンシャル・プランニング技能士/音楽療法カウンセラー/メンタル心理インストラクター®/安眠インストラクター/体幹コーディネーター®/ゆがみ矯正インストラクター/筋トレインストラクター』