佐藤真砂子:「楽しい終活」音楽家も必見!後悔しない人生のために♪

40代、50代の音楽家さんは特に、親御さんが高齢で介護が必要になったり、「死」と向き合う準備が必要になってくる方も多いのではないでしょうか。

「終活」というワードはよく耳にしますが、実際に取り組めている方は1割程度だそうです。

今回はアマチュアのクラリネット奏者で「終活アドバイザー」の佐藤真砂子さんにお話を伺いました。

3つ年下の妹さん、ご両親を看取った経験から「終活アドバイザー」として起業した佐藤さんのお話はとてもリアルで、誰しもが重要だと感じられる情報だと思います♪

『音TOWN』(おんたうん)は、『音楽“と”生きる街』をコンセプトに、クラシック・ジャズ・ポップス・吹奏楽などと関わりながら個性豊かに生きる「人」「お店」「団体」「会社」や、音楽家に必要不可欠な「お金・健康」の情報をお届けしています♪

→詳しくはコチラ

この特集は、音楽業界を陰で支える企業の経営者さんや、各分野のエキスパートをご紹介するコーナー。経営理念やノウハウ、専門知識から、何かしらの“学び”や“ご縁”が生まれれば幸いです!

この記事を読むと役に立つ人は!?

・高齢の親御さんがいて、介護が必要になるかもしれない方(介護中の方)

・自分自身や家族の「死」や「残りの人生」を前向きに考えたい方

・音楽以外で起業を考えている方

読んだらどんな良い事が!?

・「終活」の基本を知り、いざという時に困らなくなる

・大切な家族に苦労をかけずに済む可能性が広がる

・自分に起きた出来事を前向きに捉え、使命を全うする生き方を学ぶ事ができる

ご夫婦で管楽器愛好家の佐藤さん

藤井:佐藤さんとは3年ほど前、とあるセミナーでご一緒させていただいたんですよね。

藤井:佐藤さんとは3年ほど前、とあるセミナーでご一緒させていただいたんですよね。

音楽とは関係のないセミナーでしたけど、クラリネット(吹奏楽)経験者というお話をされていたので、印象に残っていました。

恥ずかしながら「終活アドバイザー」という職業がある事さえ知らなかったんですが、Facebookでシェアしているブログを時々読ませていただいていて、「目を背けたくなるけど、めちゃめちゃ大切だなぁ」と思っていたんです。

佐藤:「終活」に興味をもっていただいて嬉しいです!

藤井:ちなみに佐藤さんは、この『音TOWN』を運営している株式会社ソナーレさんの物件に住んでいるんですよね。

佐藤:私も夫も茨城出身で、そちらにも自宅があるんですけど、夫が異動で千葉県浦安市勤務になり、浦安にも家を借りて2拠点生活になりました。

その頃、週末は毎週のように茨城に帰って、夫婦で所属していた市民バンドに参加していました。

その後、東日本大震災を機に職場が東京に移転になり、「楽器が吹ける環境がほしい」という要望で、浦安の不動産屋さんが紹介してくれたのがソナーレさんの物件だったんです。

2015年からお世話になっていたんですけど、実はこの3月に、夫が定年退職した事もあって、退去して茨城の自宅に戻る予定です。

藤井:1拠点の生活に戻られるんですね。

楽器可の賃貸物件には、クラリネットの練習のために住んでいたんですか。

佐藤:私はブランクがあるんですけど、夫が趣味でずっとユーフォニアムを続けているので、主に夫の練習用ですね。

藤井:クラリネットはいつ始めたんですか。

佐藤:中学校の吹奏楽部です。

第1希望はフルートだったんですけどね。

でも、性格的にはフルートよりもクラリネットのほうが合っていた気がするので、結果的には正解だったのかもしれません。

高2、高3の時はやめていて、その後市民バンドで復活したんですけど、妹が脳のガンになって看護・介護が必要になり、そこから10年くらいブランクがあります。

藤井さんと会ったセミナーの受講生の中にピアノの先生がいらっしゃって、「受講生同士で音楽会をやりたい」という事で誘っていただき、昨年久々に再開しました。

茨城の自宅にも防音室があるので、引っ越しが落ち着いたらまた吹き始めたいと思っています。

藤井:人生100年時代、まだまだ老後という歳ではないと思いますけど、ご夫婦で楽器を楽しみながら、のんびり幸せに暮らせると良いですね!

妹を看取った経験から「終活アドバイザー」の道へ

藤井:先ほど妹さんのお話が出ましたが、妹さんの看護・介護・死が、後に「終活アドバイザー」として起業する大きなきっかけになったそうですね。

藤井:先ほど妹さんのお話が出ましたが、妹さんの看護・介護・死が、後に「終活アドバイザー」として起業する大きなきっかけになったそうですね。

佐藤:私が50歳になった頃、3つ年下の妹から

「お姉ちゃん、私、頭に腫瘍が2個あるの…」

という電話をもらって、生活が一変しました。

40代後半で寝たきりになってしまったので、夫を残して茨城に戻り、介護が始まったんです。

妹の場合、家族が協力して面倒を見る事ができたんですけど、脳の病気だったので、必要な事を聞き出すのにも苦労しましたね。

52歳で亡くなるまで、大変な経験をいくつもしました。

もう一つショックだった大きな出来事は、妹の介護の最中、母にも病気が発覚し、余命1ヶ月の宣告を受けて、あっという間に亡くなってしまった事です。

これらの経験から学んだのが、

「人は誰でも最後は“死”を迎えるけど、その“準備”が出来ている人はほんのわずか」

もしも今、自分に何かあった時に、

「自分の意思が反映されるようにしておく」

「家族が対応する時に必要な事が分かるようにしておく」

のがとても重要だという事です。

この「経験」や「気付き」を多くの人に伝えていく事で、私のような苦労をしなくてすむ、軽減出来る人が増えてほしいと想い、2021年9月に「終活アドバイザー」として起業しました。

「終活」をするメリット・しないデメリット

藤井:ブログも読ませていただいたんですけど、その内容以上に、関わった人たちにしか分からない、とても大変なご経験だったんだろうとお察しします。

藤井:ブログも読ませていただいたんですけど、その内容以上に、関わった人たちにしか分からない、とても大変なご経験だったんだろうとお察しします。

僕は小学校に入る直前に母親を白血病で亡くしていて、身内の死に直面したのは比較的早いんですが、幸い父親は元気で、今年80歳になるんですよ。

同じ市内に一人で住んでいて、お正月や誕生日は一緒に飲んだり、ふだんも時々LINEのやり取りはしているんですけど、正直「まだ大丈夫だろう」という思いがあって、「終活」にはあまり真剣に向き合えていないんですよね。

何年か前に帰省した時、「エンディングノート」らしきものを少し見せられたような気はしますが、どこまできちんと書いているのかも把握していないのが現状です。

ところで、「終活」が出来ている人って、実際のところ、どれくらいいるんでしょうか。

佐藤:正確には分からないんですが、およそ1割くらいのようですね。

参考:

NPO法人ら・し・さでの「終活全国調査」

SBIエステートファイナンスによる「終活と住まいの相続」によるアンケート

藤井:僕と同じように、「終活」というワードは知っている、重要性は何となく分かっているつもりだけど、後回しにしている人が多い印象ですね。

不安、危機感をあおり過ぎるのは良くないですが、「終活をしていないとなぜ困るのか」をしっかり理解しておく必要がありそうです。

「終活」をしないと起こりうる問題は?

佐藤:もしも親が認知症になった場合、通帳や印鑑がどこにあるか分からない、ATMの暗証番号が分からないという状況だと、口座が凍結されて、子どもでも手出しができません。

施設に入所するとか、亡くなって葬式を出すにしても、基本、お金を下ろす事すらできないんです。

親名義の自宅は、相続で子どもの名義に変更になるまでは売却も出来ないので、子どもがお金を持っていないと、施設や葬式の費用も出せなくなってしまいますよね。

おひとりさま(独身)の場合、病気や介護が必要になった時に、誰が面倒を見てくれるのかが問題になります。

保証人がいないと入院・施設入所も難しいですし、身元引受人がいないと、亡くなった後、

「ご遺体はどうなる?」

「お墓にどうやって入れてもらう?」

「住まいの片付けは誰がする?」

といった問題が起こりますね。

藤井:僕は独身なので、このままいけば、将来、自分自身にこのような問題が起きますし、80歳の父が認知症になるかもしれないし、いつかはみんな、必ず「死」を迎えるわけですから、実は結構リアルな話ですね。

「終活」をやっておくとこれだけ安心!

佐藤:逆に「終活」をやっていれば、(自分や親が)意思表示できなくなったとしても、「延命治療」「治療方針」「介護」など、前もって意思表示しておいた事が反映できるんですよ。

自分の情報を「エンディングノート」にまとめてあれば、例えば災害時もそれを持ち出す事で、通帳や保険証券を失ってもすぐに手続きをする事ができます。

常服薬の情報や既往症についての控えがあれば、必要な薬などの情報を医師や支援者に伝える事も可能になりますね。

また、亡くなった後の手続きもスムーズになりますよ。

藤井:僕はおかげさまで、風邪やインフル、発熱も「前回いつだっけ?」と思い出せないくらい健康なんですが、日本のような災害大国では年齢に関係なく、いつ被災者になるか分からないですもんね。

佐藤:「終活」は「高齢の親がやるもの」という考え方ではなく、40代から60代くらいの間で「みんながやるもの」と考えておいたほうが良いと思いますよ。

高齢になればなるほど必要になるんですが、意外に気力や体力を使うので、早めに始めておくのが理想です。

親が高齢で自分でできない場合は、子どもが寄り添って一緒になって考えをまとめられるようにしてあげると良いですね。

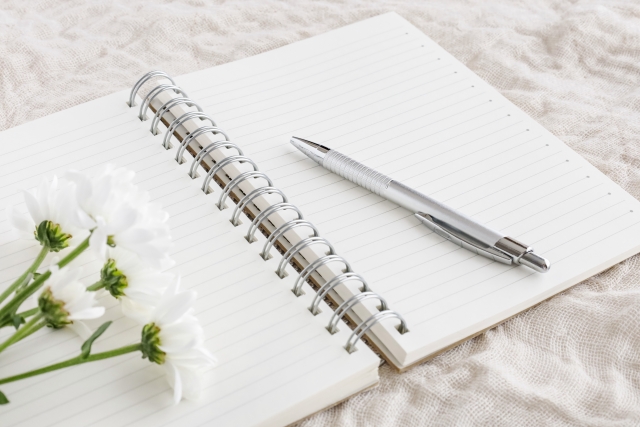

まずは「エンディングノート」

藤井:やるべき事はたくさんあると思うんですけど、重い腰を上げて、本当に「最低限」何かやるとしたら、まず、何から始めたら良いですか。

佐藤:やはり「エンディングノート」を作成して、家族に周知、共有しておく事ですね。

大学ノートでも良いんですけど、何をどう書いていったら良いか分からない人は、このような書き込み式の「エンディングノート」が便利。

この「ら・し・さノート」は、私も会員になっているNPO法人が作成しているものです。

藤井:書き込んでいくだけだったら、僕でもできそうな気がします!

佐藤:おひとりさま(独身)やおふたりさま(子どものいない夫婦)は、ビジネス的に第三者と契約するという方法もありますよ。

藤井:時代の価値観の変化もあって、「おひとりさま」や「おふたりさま」はこれから増えると思うので、需要は高まりそうですね。

一つ懸念というか、自分の親や親戚をイメージすると、高齢者の「免許返納問題」と少し似ていて、その気がない人に「エンディングノート」を書いてもらうって、結構難しい面もあるのかなと。

うちの場合、父は何かそれっぽいものを書いていた気がしますし、母が早く亡くなっているので、比較的理解があるかもしれませんが、大阪で一人暮らししている叔母(父の姉)は、

「うちは200歳まで生きんねん!」

って言ってます(笑)。

ある意味「元気な人に、あえて死を意識させる事」じゃないですか。

佐藤:一般的には男性のほうが頑固で、女性のほうが受け入れる傾向はあるんですけどね。

オススメの方法は、子どもが先に「エンディングノート」を作成する事。

何なら本当の話でなくても良いので(嘘も方便で)、

「最近、◯◯さんちの親御さんが亡くなって、お子さん(私の友人)が大変だったんだって。うちもやっておこうよ。私も事故や災害でどうなるか分からないから、先に作ってみたんで、お父さん、お母さんも一緒に作ってみない?」

のような声がけをすると協力してくれるかもしれません。

藤井:なるほど! 若い世代が先に手本になるのは良いやり方ですね。

実際、「死」の順番は誰にも分からないわけで、自分自身の「エンディングノート」も、周囲に迷惑をかけないためには役に立ちそうです。

「楽しい終活」って!?

藤井:佐藤さんはご自身の肩書きを「楽しい終活の専門家」とされていますよね。

藤井:佐藤さんはご自身の肩書きを「楽しい終活の専門家」とされていますよね。

こうしてお話を伺って、正直、「楽しそう」というよりは「大変そうだけど、やっておくべき」という印象なんですけど、「楽しい」にはどんな想いを込めたんでしょうか。

佐藤:一言で言うと「終活をやっておけば、その後安心して“楽しく”生きられる」という事ですね。

「終活」は、「自分のため」であり、「大切な家族のため」。

「エンディングノート」は、通帳や印鑑の場所、暗証番号、治療方針などの記録だけではないんですね。

人生を振り返り、やっておきたい事、会っておきたい人などを言語化・リスト化したり、その優先順位を記していく事で、後悔を減らしていく事ができるんです。

また、「捨て活」も大切で、残された家族が遺品整理をする負担も減らせるし、特に寝室やリビングを整理する事で、災害や転倒といった日常的なリスクも減らせるんですよ。

藤井:「エンディングノート」で残りの人生を有意義なものにし、「捨て活」では災害などの危険回避にもなって、怪我なく健康でいられる期間も延びる可能性があるんですね。

『終活はネガティブではなく、とてもポジティブなものだ』というのが今回よく分かりました!

佐藤:「死」はあくまで「今世の卒業」ですので、皆さんが「楽しく」人生を終えられる事を願っています♪

佐藤 真砂子(Masako Sato)終活アドバイザー

連帯保証人になって苦労する父を見て育ち、お金の知識を身に付けようとFP(ファイナンシャルプランナー)関連の資格を複数取得。

その後、金融機関や区役所などに勤め、相続や介護保険制度、福祉制度の理解を深める。

私生活で妹の看護・介護、母の死という経験をした事で終活の重要性に気付き、終活アドバイザーとしての起業を決意。

現在はエンディングノートを使ったワークショップ講座などを開催している。

『アメーバブログ』

https://ameblo.jp/celebmasako/

藤井裕樹/音TOWNプロデューサー

【株式会社マウントフジミュージック代表取締役社長・『音ラク空間』オーナー・ストレッチ整体「リ・カラダ」トレーナー・トロンボーン奏者】 1979年12月9日大阪生まれ。19歳からジャズ・ポップス系のトロンボーン奏者としてプロ活動を開始し、東京ディズニーリゾートのパフォーマーや矢沢永吉氏をはじめとする有名アーティストとも多数共演。2004年〜2005年、ネバダ州立大学ラスベガス校に留学。帰国後、ヤマハ音楽教室の講師も務める(2008年〜2015年)。現在は「ココロとカラダの健康」をコンセプトに音楽事業・リラクゼーション事業のプロデュースを行っている。『取得資格:3級ファイナンシャル・プランニング技能士/音楽療法カウンセラー/メンタル心理インストラクター®/安眠インストラクター/体幹コーディネーター®/ゆがみ矯正インストラクター/筋トレインストラクター』